学校への調査から

文部科学省が不登校に関するデータを毎年公表しています。そのデータ(令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果)から、不登校の要因についてみてみましょう。

学校への調査なので、家庭の受け止めとは異なる場合も

この調査は学校側に行った調査のため、例えば「いじめ」や「担任との関係」などについては、学校側が状況を把握していなかったなどで正しい項目に分類されなかったケースもあると思います。したがって、このデータだけで判断するつもりはありませんが、ある程度の参考になります。

調査結果を見ると、「無気力・不安」がほぼ半数

不登校状態になった理由として「学校に係る状況」が21.2%、「家庭に係る状況」が12.3%、「生活リズムの乱れ・非行・あそび」が11.7%、「無気力・不安」が最も多い49.7%、「該当なし」が4.8%でした。

ちなみに不登校の理由で最もメジャーだと思われている「いじめ」は「学校に係る状況」の中で0.2%と、調査では最も少なくなっています。

まず「無気力や不安」といった抽象的な理由がほぼ半分を占めています。

「『無気力や不安』と言っても無気力や不安になる要因があるでしょ?」と思われるかもしれません。しかし、無気力になった理由について子どもが言葉で説明するのは非常に難しいことです。また、「不安」というのは「漠然としたもの」なので、「何が不安なのか」がはっきりしない場合がほとんどです。

家庭の要因は12.3%でも、家族が把握できない場合も

「家庭に係る状況」つまり、家庭環境による要因について。

もし、あなたが子どもだったとして家庭環境による要因で不登校になった場合でも、親に「家庭のせいだ」と正直に言えない場合が多いでしょう。また、親に聞かれても「それは関係ない」などと否定するかもしれません。

そもそも、家族の問題があるからと子どもが素直に言えるような良好な関係の家庭なら、そもそも家族の問題も起きません。つまり、家族の問題でも子どもが正直に言えない場合も多くあります。

また、生まれてからずっとその家族の仲で過ごしている子どもにとって、今の状況が当たり前なので「家族に問題がある」と気がつかないこともあります。学校への調査では「家庭に問題があって、そのために学校にこれない」と回答されていても、子どもや家族にとっては「理由はわからない」ことになります。

最近、注目を浴びているヤングケアラー問題などもその一つです。

【関連記事】

→ 子どもが不登校になりやすい家庭の特徴と対策について

→ 子どもに「学校に行きたくない」と言われたときの対応。正論と共感の使い分けが大切

→ 子どもが不登校になったら仕事を辞めるべき?【専門家が解説】

→ 経験者アンケート2023 110名に聞いた、不登校のリアル① 保護者に伝えたいこと

「生活リズムの乱れ・非行・あそび」は原因か結果か?

「生活リズムの乱れ・非行・あそび」も11.7%と多くを占めています。しかし、この結果だけではわからないことがあります。それは、

「生活リズムの乱れや非行・あそびによって不登校になった」のか?

「不登校になったことで、生活リズムが乱れたり、非行・あそびが増えた」のか?

・・・ということです。この2つがこの調査結果だけでは区別することが出来ません。もし、「不登校になったことで、生活リズムが乱れたり、非行・あそびが増えた」のであれば、不登校の理由は「生活リズムの乱れ・非行・あそび」とは違うはずです。でも、その理由はわかりません。

このように考えると、「生活リズムの乱れ・非行・あそび」11.7%の中に「理由のわからない不登校」が多く隠れていることがわかります。

少なくとも学校への調査では不登校の理由が明確な方が少ない

ここまで文部科学省が学校へ実施している不登校の要因に関する調査結果から、不登校の理由について考えてきました。

いろいろな理由の選択肢がありましたが、それぞれを見ていると本人が自覚していない場合や、不登校の理由というよりは不登校になったことで生じた問題などがゴチャゴチャになっていることがわかります。

学校への調査なので、「学校には伝えていない(あるいは、学校は認めていない)けれど、家庭でははっきりした理由がわかっている」場合もあるかもしれません。そのため、この調査結果だけで結論を出すことはしませんが、一つの情報として

「文部科学省の調査結果からも、『(漠然とした)不安』や『(理由のわからない)生活リズムの乱れ・非行・あそび』などが不登校の理由のほぼ半数を占めている」

ということが言えそうです。

当事者と保護者への調査から

今度は、不登校経験のある児童(小学4年生)生徒(中学1年生)とその保護者を対象に令和2(2020)年に実施された「不登校児童生徒の実態把握に関する調査報告書」から見てみましょう。

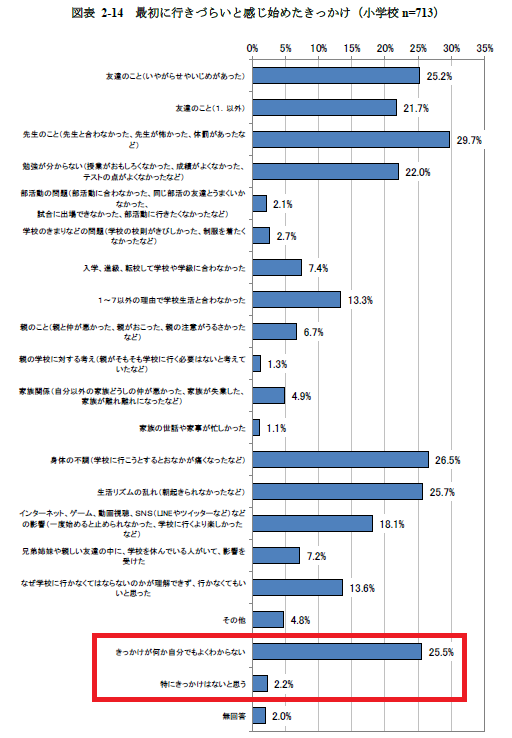

4人に1人が「きっかけが何か自分でもよくわからない」

小学生で「自分でもよくわからない」と答えたのは25.5%

まずは小学生から見ていきましょう。このデータは選択肢が多いため、図表をそのまま引用します(赤枠は筆者)。

最初に生きづらいと感じ始めたきっかけとして「何か自分でもよくわからない(25.5%)」、「特にきっかけはないと思う(2.2%)」があります。

他にも「無回答」「その他」「なぜ学校に行かなくてはならないのかが理解できず、行かなくてもいいと思った」という項目もあります。保護者に対して同じ説明をしているのであれば、これらの答えも「理由が良くわからない」と受け取られるかもしれません。

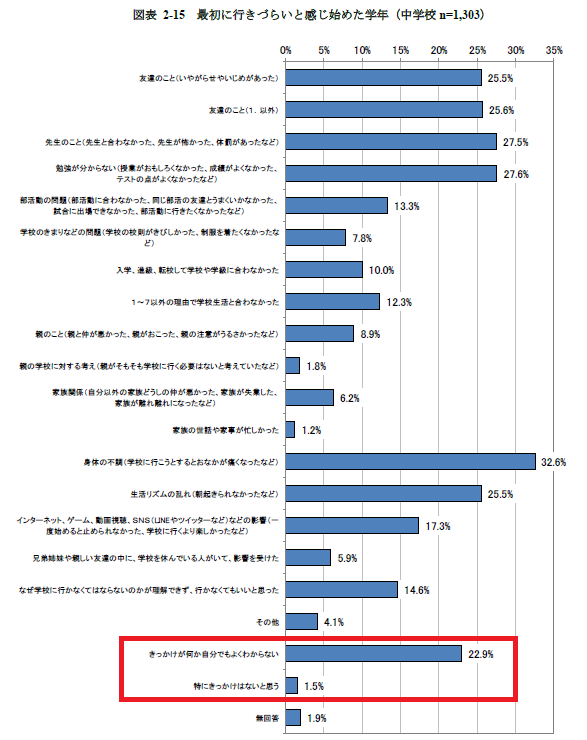

中学生では、「よくわからない」22.9%、「きっかけはない」1.5%

中学生の回答を見てみましょう。

こちらも「何か自分でもよくわからない(22.9%)」、「特にきっかけはないと思う(1.5%)」があります。

他にも「無回答」「その他」「なぜ学校に行かなくてはならないのかが理解できず、行かなくてもいいと思った」という項目もあります。保護者に対して同じ説明をしているのであれば、これらの答えも「理由が良くわからない」と受け取られるかもしれません。

【関連記事】

→ 不登校の「原因がわからない」ことも多い!その理由と対応策を徹底解説

→ 不登校の理由がわからないことが多い、聞き続けることがマイナスにも?経験者の意見から考える

→ 【不登校対応のコツ】大事なことは「わかること」より「できること」

→ 【不登校の理由がわからない】過剰な原因追及は危険 オウム返しと記憶の汚染から考える

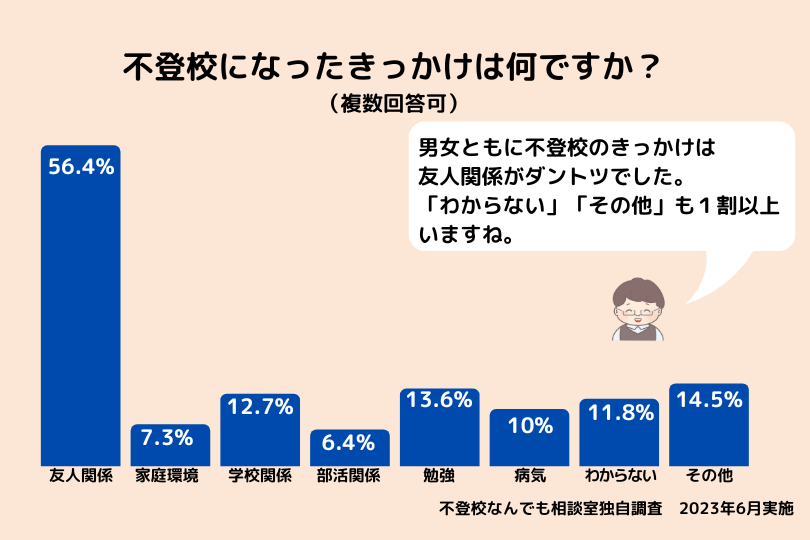

当サイト独自の調査も実施

不登校経験のある社会人を対象に当サイト独自の調査も実施しています。結果は次のグラフのとおりです。

不登校になったきっかけが「わからない」との答えは11.8%になりました。少ないようにも見えますが、先ほども説明した通り、家庭環境の問題や友人関係のトラブルがあったとして、それを素直に親に伝えるかどうかは別の話になります。不登校だった当時は、親にも言えずに一人で抱え込んでいて、大人になった今だからアンケートに答えられたという当事者も多いと考えます。

この調査に関する詳細は、以下のページをご覧ください。

【関連記事】

→ 不登校アンケート2023上期調査結果 経験者に聞く「不登校のきっかけ」そして「気づき」

これらの結果からもわかるように、不登校のきっかけは実は本人にもよくわかってない場合が多いのです。

理由がわからないのに原因探しは難しい

不登校になった明確な理由がない場合、不登校へのきっかけを取り除くことで学校への復帰を目指すことはできません。

きっかけが何かわからないのですから、何を取り除けばよいのかわかりません。本当は取り除かなければいけないものを残してしまい、取り除いてはいけないものを取り除いてしまっては、逃げ場を失ってしまいます。

Aさんは中学生です。友達はとても多く、部活でも活躍していました。

2年生の後半になると、Aさんは体調を崩し学校を休みがちになりました。そこで心配した保護者は「高校に行くためには勉強が大事、今の部活のチームはとても弱い。どんなに頑張っても全国出場はおろか地区の予選で敗退するのは目に見えている。そんな部活を頑張っても意味がないから、さっさと辞めて勉強に集中しなさい」と、部活に行くことを禁止しました。

Aさんは部活で仲間と楽しく活動する時間が無くなってしまい、部屋に閉じこもるようになりました。保護者とも会話はもちろん一緒の部屋にいることも嫌がり、学校にも行かなくなりました。

楽しみにしていた部活を取り上げられてしまい、Aさんはさらに気分が滅入ってしまいました。

保護者に対する不信感も高まったのです。

大人ももちろん子どもだって、不登校であってもなくても生活をしている中で不安はつきものです。みなさんも、「なんか理由はないけれど、今日は仕事に行きたくないな」と思うことがありませんか?理由のない不登校というのは、その「なんとなく行きたくない」「なんとなくだるい」が積み重なっている状態と考えられます。

そのため、不登校になった理由は積み重なっている理由の1つにすぎず、それが最後のひと押しになっただけであり、その理由1つだけを解決しても登校には繋がらないことがほとんどです。

環境を変えたら行けるようになる?

例えばクラスメイトに嫌がらせを受けたり、担任とのトラブルで学校に行けなくなった場合。

学年が変わり、クラス替えがあり担任も変わり、嫌がらせをしてくる子とも別のクラスになったり、思い切って転校させてみたりといった環境の変化で学校に行けるようになるかもしれないと期待するご家族は多いです。

しかし、子どもが不登校になったきっかけが嫌がらせや担任とのトラブルのみでなかった場合、環境を変えただけでは登校できるようにはならない場合が多いです。

不登校の理由がわからなくても解決できる

子どもが不登校になった理由がわからなければ、親としては何をしていいかわからないし、助けてあげることができないのでは?

確かに、原因がわかれば原因を取り除くことができますが、原因がわからないとどうしていいか不安ですよね。

でも、ご安心ください。原因がわからなくても不登校の問題は解決できます。

不登校になった理由がわからなければ、解決のしようがないのではないかと不安ですよね。

確かに理由がわからなければ対応できないと考えがちですが、理由がわからず急に不登校になった子どもは再び急に学校に行きだす、というケースも多いのです。

ご自身の場合で考えてみてください。例えば誰かとの関係がギクシャクした時にいつもちゃんと理由がわかりますか?

なんとなく関係が悪くなって、なんとなく仲直りする。なんとなく苦手になって、なんとなく好きになる。そういう経験もありますよね。

人間の感情は言葉で表現できる以上に複雑であいまいです。言葉にできないことがあっても「ウソ」ではなく、それこそが「本心」なのです。

焦らせずに本人のタイミングを待つということも重要になります。

【関連記事】

→ 不登校の「原因がわからない」ことも多い!その理由と対応策を徹底解説

→ 不登校の理由がわからないことが多い、聞き続けることがマイナスにも?経験者の意見から考える

→ 【不登校対応のコツ】大事なことは「わかること」より「できること」

さいごに

明確な理由のない不登校児童生徒数は多いというデータを紹介しました。明確な理由のない不登校児童生徒数は今後も増えていくことが予測されます。

不登校になった原因の1つを解決できたとしても、登校できるようにはならない場合が多いです。

また、「原因がなくなったから大丈夫」、「もう気にすることはない」、「学校に行かなきゃ困る」などと本人に説得してもあまり意味がありません。

まずは本人としっかり向き合い、必要に応じて医師やカウンセラーなどの専門家も交えながらこれからのことをゆっくり考えていくことが重要です。