【PR】この記事には広告を含む場合があります。

夏休み明けは4月の次に不登校が増える

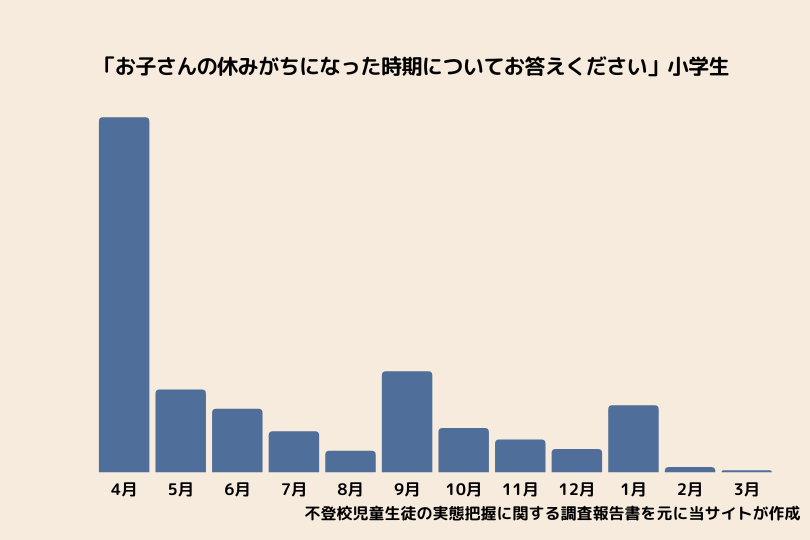

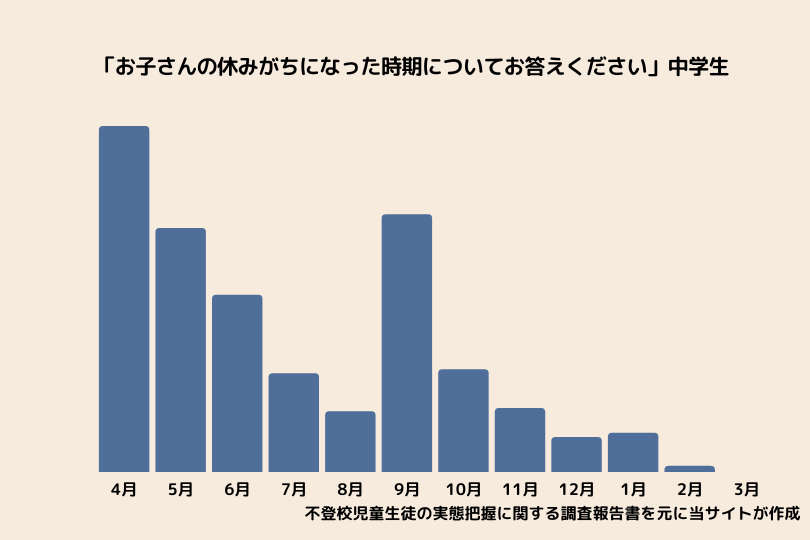

厚生労働省の「不登校児童生徒の実態把握に関する調査企画分析会議」が2021年にまとめた調査報告書のデータがあります。その中で、不登校児童生徒の保護者へのアンケートで、「お子さんの休みがちになった時期について」の回答結果をみてみましょう。

厚生労働省の調査から:休みがちになった時期について

まずは小学校時代に不登校経験のある子どもを持つ保護者へのアンケート、4月が圧倒的に多いですが、9月はその次に多いことがわかります。

中学生の保護者を対象としたアンケート結果。こちらの方は、小学校以上に9月が多いですね。

年度が始まる4月が一番多く、その次に9月が多いことがわかります。

このように、9月から不登校になりやすく特に注意が必要な時期なのです。

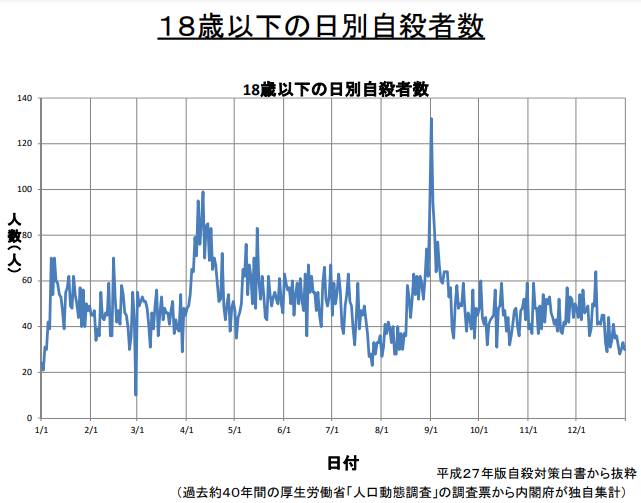

また、例年18歳以下の自殺者が最も多いのは9月1日です。これは、東京都をはじめ多くの自治体で夏休みが明け初日に当たります。つまり、夏休み明けは子どもの自殺も増えるのです(以下の図参照)。

なぜ夏休み後に不登校が増えるのか

夏休み明けになぜ不登校が増えるのか、いくつか理由あります。

夏休み中に生活習慣が乱れてしまった

1ヶ月以上の夏休みの間に、生活習慣が崩れてしまうことはあります。朝まで起きていたり、午後まで寝ていたりする子もいます。そうすると、学校が始まるのに夜寝れない、朝起きれない、という状況になってしまうこともあります。

また、登下校の歩きがないため、運動不足になる子もいます。夏休みダラダラ過ごしてしまったので、夏休みが終わって「さぁ、学校に行こう」となった時に、朝起きれない、体が動かないという状況になります。

夏休みの宿題や課題が終わっていない

これも、夏休みの過ごし方につながりますが、夏休みの宿題が終わっていないことで、学校に行きづらくなることもあるようです。もちろん、宿題を忘れても元気に登校する子も多いのですが、何事も完璧にしない時がすまない子は行けなくなる場合が多いです。

学校に登校したくない

夏休み中に生活リズムが崩れたわけでもなく、夏休みの課題も問題がないけれど学校に行きたくない子もいます。この場合は、1学期(4月から夏休み前まで)に登校するのがつらかったけれどなんとか登校していたという場合です。

この場合、夏休みになったことで緊張の糸が切れてしまい力が抜けた状態です。別に夏休み中に昼夜逆転をしていたわけでもないし、自宅で課題を取り組むのは苦ではない。でも、学校に行かなければならないと考えると耐えられない。

あるいは、本人は学校に行く必要がある行った方が良いと思っているけれど、体が言うことを聞かず、腹痛や下痢・発熱などの身体症状が出てしまう場合もあります。

深刻に考えすぎない。「学校を休む」ただそれだけのこと

長い夏休み、お昼ご飯の準備などをすませ「やっと学校に行ってくれる」と思ったのに、お子さんが学校を休む時の保護者さんのショックは計り知れないでしょう。そのお気持ちはよくわかります。

しかし、ここで無理に学校に行かせようとすると「学校にも行きたくない」「家にもいられない」という状況になり、「生きているのがつらい」と自殺を考えてしまうかもしれません。先ほど紹介したように子どもの自殺は夏休み明け直後が一番多いのです。

勉強の遅れや生活リズムは後からでもリカバリーできますが、自殺してしまっては何もできません。保護者さんとしては大変でしょうが、「学校に行けなくても、家に居られる」という安心感が大切です。

お子さんが夏休み明けに「学校に行きたくない」と言ったとしても、背中を押しつつも「休んでもOK、なんとかなる」という気持ちで柔軟に対応しましょう。

子どもが学校に行けない場合の対処法

その1:子どもをよく観察する

まずは、お子さんの様子を確認しましょう。食欲がなくなっていたり、夏休みが終わりに近づくほど夜眠れなくなる場合などもあります。もちろん表情や顔色、声の調子なども重要な判断材料です。「いつもと様子が違うな」「調子が悪い時の状態に似てるな」などと思ったら大事なサインです。

わずかな時間でもいいので一緒に行動すると見えてくる

子どもが調子が悪い時に、頭ごなしに「早く起きなさい」「夏休みの宿題を終わらせなさい」というのは良くありません。可能であれば同じタイミングで寝たり、一緒に宿題をやるというのも良いでしょう。

その2:子どもとの信頼関係を深める

子どもと何でも話せる状況を作っていきましょう。子どもの率直な思いが聞けないと保護者の率直な思いを伝えることはできません。顔を合わせるたびに学校や勉強の話題ばかりしていたら、子どもは親の顔を見るのも嫌になるでしょう。そうならないように、普段からの雑談が大事です。

その2でご説明した通り、ゴールを移動しないことが大事です。お子さんの状況が良くなってきたら、さらに期待してしまうのは保護者さんの思いとしては当然でしょう。しかし、より良い状況を目指すからこそ、一つ一つの目標達成を喜びましょう。

こちらの記事も参考にしてください。

その3:日常生活の安定感を取り戻す

夏休み中に生活リズムが崩れた場合、まずは規則正しい生活に戻すことを意識しましょう。この時に大事なことは、一つ一つを認めてあげること。スモールステップで一つずつ目標を達成しましょう。

ゴールを移動するのはNG

日常生活を安定させるために気を付けてほしいことは、ゴール(目標)を動かしてはいけません。

お子さんのことを心配して保護者さんが焦ってしまうことがあります。その結果、最初の話とどんどんずれてしまうことがあります。

例えば、「学校に行かなくてもいいから」「朝ちゃんと起きるだけで充分」「体調が良くなればそれでいい」と考えており、お子さんにも「学校に行かなくてもいいから、朝だけはちゃんと起きようね」「家でのんびり過ごしてていいから、おなか痛いのが治るといいね」などと優しく伝えます。

しかし、お子さんの状況が改善するとついつい次のことを期待してしまい、「朝起きれるのだから、そろそろ学校に行けるんじゃないの」、「おなか痛くないなら、もう家でのんびりする必要ないでしょう」と、目標を高めてしまうのです。

それはまるで、「あんな甘い目標で浮かれてるんじゃない。もっと気合入れて頑張れ」と厳しいノルマを押し付ける怖い上司のようなものです。

私たち大人にとってもかなりつらいハラスメントですが、とくに万全の状態ではないお子さんなら心が折れてしまいます。あるいは、「『調子が良くなってきた』というと、さらに無理な目標設定されるから、調子が良くならない方が良い」と意図的に考えたり、体が受け付けなくなることもあります。

そして、話す内容がコロコロ変わる上司とそれに振り回されている部下の関係のように、ゴールを移動させてしまう保護者さんはお子さんはからの信頼を失ってしまうこともあります。

その4:先手先手で情報収集

お子さんへの声掛けについては、結論を急がずに雑談などでコミュニケーション量を増やすことが大事です。一方で、情報収集については、どんどん先手で準備をしましょう。

よくある失敗

お子さんの本心を確認してから必要な手立てを考えようとして、お子さんに「どうするの?」「どうしたいの?」「何を考えているの?」というような質問攻めにしてしまう。

あるいは、無理矢理に声掛けをしないものの「何を考えているのだかわからない」とあきらめてしまう。

- 本人の気持ちを尊重したい

- 何から始めていいのかわからない

- 忙しいから無駄なことをしたくない

このような考えがあるようです。もちろん、お子さん自身の気持ちを最優先に考えることは大事ですし、初めてのことだから何をすればいいかわからないでしょう。お子さんよりも人生経験が豊富な保護者の皆さんでさえ「わからない」なら、お子さんはさらにわからないはずです。

本人の気持ちを尊重することと、保護者が先に情報収集することは両立します。むしろ、保護者が先に知識をつけておいた上で、本人の気持ちを確認した方がより適切な方向に話題をすすめられるでしょう。

保護者の皆さんが、家事や仕事などで忙しいことはわかります。でも、お子さんの人生と家族の将来を左右することになるような大事な局面です。大変でしょうが、保護者さんが中心となって情報収集をしましょう。

重要なことは保護者が保護者として情報収集をすることです。いろいろな資料請求だけして届いた資料を子どもに押し付けるのは、情報収集ではなく単なる過干渉です。絶対にやめましょう。

その5:学校とのコミュニケーションを強化

学校との関係は切らさない方が良いです。毎日欠席の連絡をしたり、子どもが会いたがらないのに担任が家庭訪問に来たり、面倒なことが多いでしょう。保護者さんの中には「うっとうしいなぁ、学校から連絡してほしくない」と思う方もいるかもしれません。

しかし、学校との関係はできるだけ繋げておいた方が良いです。それは、登校再開する際に役立ちますし、登校再開しないで自宅学習やフリースクールなどを利用する場合でも学籍があるのは、通っていた小中学校です。卒業の手続きや、受験や進学に関しても何かと学校の先生を頼ることになりますので、できるだけ良好な関係を維持しましょう。

学校との関係を維持することで、保護者からは子どもに言いにくいことを担任から話してもらったり、反対に学校が知りたいけれど子どもに直接確認できないことを保護者が自然な形で確かめることもできます。また、子どもに新たな提案をする側と見守る側などの役割分担をすることも可能です。

担任の先生とのかかわりについては、この記事に書いています。

その6:専門家のサポートを受ける

ご家族だけで対応するのは難しいので、専門家のサポートを得ることをおすすめします。

小児科の受診

お子さんが、体調不良を訴えている場合には、まずかかりつけの小児科で体調不良について受診をしてみましょう。「どうせ怠けているだけでしょ」と思っていても、実際は本当に病気の場合もあります。

もし、病気ではなくメンタル不調なのであれば、児童精神科・児童心療内科を受診することも検討しましょう。この場合も、最初にかかりつけの小児科を受診していれば、紹介状を書いてもらえることもあります。

休む理由を軽く扱ってはいけない

一番、避けるべき状況は、「おなかが痛い」といって休んだにもかかわらず、安静にせずずっとゲームや動画ばかりしていて、病院にもいかない場合です。休む理由(腹痛)と休んでいる間の過ごし方(ゲーム・動画を楽しむ)が矛盾しています。このような矛盾があると、どんどん状況は悪化していきます。

朝起きられず起立性調節障害などが疑われる場合、改善するために整体やサプリメントなどを頼る場合もありますが、基本的には整体やサプリメントで改善されたエビデンスはありません。慎重に利用しましょう。

【参考】日本小児心身医学会からの注意喚起

起立性調節障害(OD)に対する整骨や整体などの代替療法の効果についての声明

起立性調節障害(OD)に対する各種サプリメントの効果について

スクールカウンセラーなどへの相談

学校であればスクールカウンセラーがいるでしょう。しかし、スクールカウンセラーは訪問日が限られていて都合がつかない場合もあります。また、学校に行きにくいという状況もあるでしょう。その場合は自治体の教育相談センタ―することもよいでしょう。

ただ、スクールカウンセラーも自治体の教育相談センターも基本は平日の日中に限られています。共働き家庭などでは頻繁に平日日中に休むことは難しいでしょう。また、予約がたくさん入っていて面接間隔があいてしまうことがあります。

民間のカウンセラーへの相談

平日日中に相談するのが難しい場合、またカウンセラーを自由に選びたい場合は、民間のカウンセリングルームを利用することもおすすめします。有料ですが、その分、カウンセラーを選べますし、土日や平日夜間でも相談できます。相談室に通わなくてもオンラインでできる場合もあります。

平日に有給休暇を使って相談したり、無料だからと相性の悪いカウンセラーと無駄な時間を過ごすよりは、有料であってもコストパフォーマンスとタイムパフォーマンスどちらの面でもお得な場合もあります。

急がば回れ、急いては事を仕損じる

やっと長い夏休みが終わって、子どもが学校に行ってくれるかと思ったら「休みたい」との言葉。保護者の皆さんにとってはとてもつらいことでしょう。しかし、本人が一番苦しんでいるのです。無理やり学校に連れて行くわけでもなく、子どもの言いなりになってただ休ませてゲームをさせるわけでもなく、落ち着いて対応することが大事です。

ついつい焦ってしまうでしょうが、お子さんの一生のうちのほんの一時期です。慌てたがために強引な対応をしてしまい、それから先の長い人生に後遺症を残さないように、落ち着いて対応しましょう。大丈夫です。必ずうまくいきます。

投稿者プロフィール

最新の投稿

不登校なんでも相談室2024年4月28日⑤不登校とメンタルヘルス:子どもの心理を理解し、効果的に支援する方法

不登校なんでも相談室2024年4月28日⑤不登校とメンタルヘルス:子どもの心理を理解し、効果的に支援する方法 不登校なんでも相談室2024年4月24日友達とのSNSトラブル:原因、影響、そして解決策

不登校なんでも相談室2024年4月24日友達とのSNSトラブル:原因、影響、そして解決策 不登校なんでも相談室2024年4月24日不登校の原因はなに?7つの要因と1つの謎を解説

不登校なんでも相談室2024年4月24日不登校の原因はなに?7つの要因と1つの謎を解説 不登校なんでも相談室2024年4月24日教室には入りたくないけれど、部活には行きたい

不登校なんでも相談室2024年4月24日教室には入りたくないけれど、部活には行きたい