【PR】この記事には広告を含む場合があります。

学校からの毎日の連絡、気が重いですよね。そのたびに、子どもに「学校に電話するけれど、今日学校行くの?」といちいち確認しているご家庭も多いかもしれません。そのたびに子どものつらそうな顔を見たり、気まずい雰囲気になることもあります。

毎朝の電話連絡は、学校に相談して止めることができます。しかし、家庭から依頼がない場合学校から連絡をせざるを得ません。この記事では、スクールカウンセラー歴20年以上の筆者が、電話連絡を学校側が続けざるを得ない理由と、家庭から止めるために気を付けることを紹介します。

なぜ電話連絡で気が重くなるのか

なぜ、毎日の電話連絡が負担になるのか。時間の問題や電話の話題はもちろん、家族関係もとても影響します。それぞれ解説します。

時間がとられる

こちらの都合だけではなく、学校に先生がいる時間に電話をかけないといけません。また、電話をかけても、他の先生が出た場合、担任の先生に取次ぐのに時間がかかってしまうことなどもあります。朝の忙しい時間にこのやり取りを毎日するのは大変です。

わざわざ同じ話を言いたくない

休む理由がはっきりしていないからので「□□で休みます」という理由を伝えにくい場合もあります。「何でお休みなんですか?」「どこか調子が悪かったりするんですか?」などと、たずねられても答えにくい。毎朝、電話の前からそのことを考えて憂鬱になってしまうのです。

わざわざ同じ話を聞きたくない

担任の先生に「明日はこれそうですか?」「家庭訪問行っていいですか?」などと聞かれたり、「みんなで待ってますよ」「○○さんに担任が会いたがってたと伝えてください」など言われることがあります。そのたびに、うんざりしてしまう保護者さんもいらっしゃるようです。

電話連絡を通して家族への不満がつのる

朝の電話連絡、多くの場合は子どもの母親が連絡をします。しかし、母親以外が電話連絡することも可能なのです。この「他の家族が電話することもできるのに、毎日毎日自分が担当しなければならない」という状況が毎日繰り返されることは、地味にストレスとして溜まっていきます。

配偶者など他の家族に相談をしても「電話ぐらいでいいでしょ。そんなこともしたくないの?」などと言われて、ショックを受ける保護者さんもいらっしゃいます。

つまり、学校との電話が憂鬱なだけでなく、電話を自分に丸投げされていて、家族に協力してもらえない孤立感がつらいこともあるのです。

なぜ、電話連絡が必要なのか

保護者側の電話連絡の負担感について解説しました。もちろん学校でも負担はあるはずです。それでも電話連絡を続けているのはなぜでしょうか。

安否確認・安全確保のため

欠席などの連絡がなく、児童生徒が登校していない場合、学校として一番心配なのは事件・事故に巻き込まることです。

「家は出たけれど、学校に来ていない」となれば、事故や事件に巻き込まれた可能性があります。家に電話をして「家にいること」「今日は休むこと」という2点を確認する必要があるのです。それで電話連絡をします。

子どもに関する事件の15%が登校中

千葉県警察の報告によると千葉県内で子どもが被害にあう事件は1年間におよそ1100件ほどあります。およそ1100件のうちの約15%が登校時に発生しています(下校時も合わせると約63%)。単純に計算すると170~180件(下校時も合わせると約700件)です。文部科学省のデータによると年間の登校日数は200日前後なので、ほぼ1日に1件(下校中も合わせると3~4件)の事件が発生していることになります。千葉県のみのデータですが、千葉だけが事故が多いわけではないので、全国的に見ても同様の状況だと考えられます。

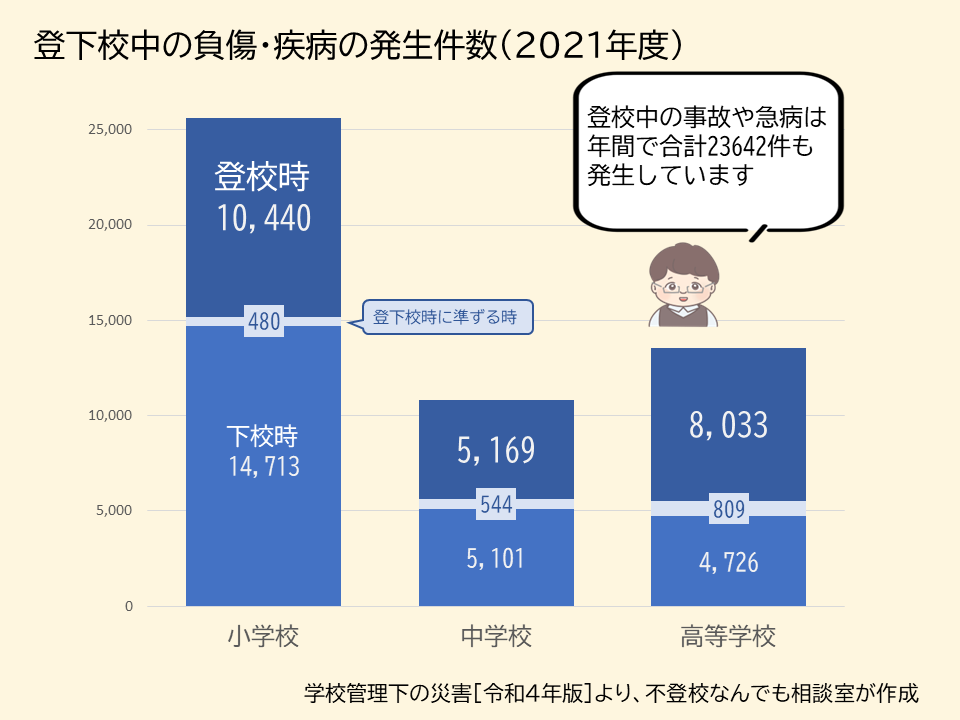

登校中の事故は、全国で一年間2万件以上発生

独立行政法人日本スポーツ振興センターの報告によると、全国での登下校中のケガや急病の発生件数は、年間で23642件も発生しています。

年間の登校日数(約200日)で割ると1日当たり120件近くの事故や急病が発生しています。

これだけの件数が発生しているので、連絡がないことで学校側としたら「もしかしたら、事故か何かに巻き込まれているかも」と心配になるのは当然でしょう。

学校は、校門から中に入ってからだけ心配してくれれば、登下校のことなど気にしなくていいのに。

登下校中も自宅の玄関から一歩外に出れば学校の管理下となります。そのため、学校側としては欠席の連絡がないと「家を出て学校に来る途中に何かあったのかもしれない」と考えるのです。そして電話をして、家にいることを確認するのです。

今学期になって一回も登校していないのだから、毎日電話しなくてもわかるでしょ?

事故の多くは「今日に限っていつもと違うことしていた」という時に起きやすいものです。子どもの安全を第一に考えるのなら「あぁ、多分今日も来ないはずだ」と思い込むのではなく、「昨日までは休んでいたけれど、今日は学校に来ようとして、登校中に何かあったのかもしれない」と考えるのです。

学校の例ではありませんが、保育園や幼稚園の置き去り事件は繰り返し発生しています。参考記事

メールは読めない、SNSは禁止されている、アプリでも詳細な連絡は必要

なぜ、今どき電話なのか、欠席の連絡だけなら電話ではなく、他の手段でいいじゃないかという意見もあるでしょう。

まず、メールの場合ですが、担任が朝にメールを確認する余裕はありません。同様に、SNSでも確認ができません。そもそも学校で許可された業務用のメールアドレスややSNSアカウントを持っていない先生が多くいます。以前は、担任の先生のプライベートの携帯メールやSNSで保護者と連絡を取るケースもありましたが、近年はプライベートのSNSを保護者や生徒に伝えることはありません。当然ながら、勤務時間中はプライベートのSNSをチェックもしません。

学校によっては、出欠席の連絡をアプリで行う場合もあります。しかし、このアプリもまだ全国的に広がっているとは言えませんし、アプリを利用できる場合でもアプリを通じて毎日連絡が必要になります。

学校から電話を打ち切りにくい理由

安否確認や安全確保のために電話連絡が必要なのはわかった。

でも、うちの子はずっと学校に行けてないので、毎日電話する必要ないのに。

学校が電話連絡を行う最大の目的は、安否確認、安全確保であることはご理解いただけたでしょう。ある程度不登校が続いて「今日も来ないだろうな」と分かっていれば、電話連絡をする必要はないはずです。しかし、電話連絡を続けるのには理由があります。

お子さんやご家族に誤解されたくない

学校から電話連絡を止めるということは、「学校がこの子を『学校に来る子』ではなく『学校に来ない子』だと認識している」ことを意味します。そのため「学校に来てほしい」「いつでも待っている」というスタンスの学校側から「電話を止める」という判断はできません。

実際に、学校から「毎日大変でしょうから電話連絡を止めましょうか?」と提案すると「うちの子どもを見捨てるのか」「学校は休む子どもに電話もしてくれないのか」などと保護者からクレームを言われるケースも多くあります。

担任は電話連絡を止めたい場合でも、実際にそのようなクレームを経験したことのある管理職や学年主任が「こういうこともあるから電話は続けた方がいい」と伝えることもあります。そのため、担任からは電話連絡をやめることは難しいのです。

担任との関係については、こちらの記事もどうぞ

【関連記事】

担任との関係が悪く不登校になった、理由と対処法について

電話連絡を止めるためには

学校側では、安否確認・安全確保をするため電話をしています。また登校しないとしても「学校に来てほしい」「見捨てたと受け取られたくない」などの理由から電話を止められません。以上を踏まえて、対応を考えましょう。

担任に電話の際に「毎朝の電話での欠席連絡を止めたい」と伝えるだけでなく、さらに管理職や養護教諭、スクールカウンセラーなど別の学校関係者に話す方が良いことがあります。

【関連記事】

【不登校の相談先①】スクールカウンセリング

電話連絡の時に伝えるのは、トラブルになりやすくNG

毎朝の電話連絡のついでに「もう、明日から電話連絡やめます」と伝えたくなるでしょう。しかし、それはやめた方が良いです。

基本的には朝に電話連絡をするため家庭内でも忙しいですが、学校内でも特に担任は忙しい時間帯です。

慌ただしい中で伝えると、言い方がキツくなってしまったり、担任の返答も「わかりました」の一言で終わったりすることがあります。そっけない態度に受け止められてしまい、お互いに「なんだか感じが悪い」印象になってしまいがちです。

また、「すいません。無理なさらないでください」「結構ですから」「お気になさらずに」などのやんわりした表現の場合、断っているのか、気を使っているだけなのかわからない場合もあります。その結果、「『結構です』と断ったのに、相変わらず電話がかかってくる」「『無理しないで』というのは、『大変じゃなければ電話をかけてきて』という意味だったのに、かけてこない」など、すれ違いも起きてしまうのです。学校と保護者がお互いに不信感を募らせたり、関係がギクシャクすることがありますが、多くの場合は、このような些細なすれ違いがきっかけで悪化してしまいます。

学校で面談をするのが一番

一番確実なのは、担任と面談をしてその場で伝えることです。

担任と保護者さんの間で「毎朝の電話連絡しなくていい」と合意をしていても、管理職や学年主任などから「それは、保護者さんが気を使って『電話しなくていい』と言っているだけだから、引き続き電話した方がいい」などと言われることもあるようです。管理職や養護教諭などがわかっていれば、そのような面倒なことにはなりません。

担任の先生だけに伝えるのではなく、管理職などにも伝えておきましょう。

依頼する時は丁寧に

伝える場合の伝え方にも注意が必要です。「迷惑だから電話しないでください」「電話されると困ります」などと伝えるのは、厳しい表現のように思います。学校側の保護者さんへの印象も悪くなるかもしれません。「心配していただくのは非常にありがたいのですが、こちらから毎日電話連絡するのも正直負担になっているので、登校する時に電話をするかたちに変えたい」などと提案するとよいでしょう。

「なんで、担任にお願いする時にそこまで丁寧に言わなければならないんだ。そもそも、うちの子が学校に行けなくなったのは学校の責任なのに」などと思う保護者さんもいらっしゃると思います。お気持ちはとてもよくわかりますが、お互いに気持ちよく対応するためにも、相手を配慮した言葉遣いは大事です。

口頭ではなく記録に残すため、連絡帳に書いて学校に持参するのが良いでしょう。連絡帳がない場合は、封筒に入れて持参することもできます。また、口頭の場合は、伝えた際に手帳などに「●月●日〷時〷分、○○先生に伝え、『わかりました担任に伝えておきます』と返答あり」などと書いておくと良いでしょう。

こちら側が書くと、相手も自然とメモを取ることが多いです。このようにしてお互いに記録に残しておくことが大事です。

学校との関係は維持しよう

「毎日の電話連絡を止める」となると、担任としてはどうして良いのかわからなくなります。特に、担任の先生に伝えず、管理職などだけに伝えてしまうと、担任は対応に困ってしまうかもしれません。

毎日の電話連絡をやめても学校との関係は維持しましょう。例えば、

- 毎週末に1週間分の学校の配布物を受け取りに行く。

- 毎日は電話しないけれど、月曜日の放課後に担任と電話をする。

- 毎月通っているスクールカウンセリングは継続する

など、いろいろな形で学校とのつながりを維持しましょう。

家庭側が学校とのつながりを維持していれば、学校としても安心して見守ることができます。学校との関係を絶ち切ってしまうと、学校側の動きが家庭には見えなくなり、いきなり家庭訪問に来たり、電話をかけてきたり、あるいは何にもしてくれなくなることもあります。

電話連絡を止めるのも大事な相互理解のチャンス

毎日の欠席の電話連絡について、なぜ必要なのか、そして止める際の留意点を紹介しました。学校との関係が良好であった方が、望ましいことに変わりはありません。

ただ「迷惑だ」「うっとうしい」「ゆううつだ」などと否定的にとらえては非常にもったいない。学校側の事情も理解しつつ「ありがたいけれど、しばらくはそっとしておいてほしい」という思いを伝えましょう。

学校と保護者が良好な関係を維持することは、不登校克服に向けてもとても役立ちます。

電話連絡を止めること。そのやりとりも学校との大切なコミュニケーションです。ぜひ、相互理解のチャンスととらえて、家庭の状況を伝えたり、学校の思いを聞いたりすることもいいでしょう。

この記事が、多くの保護者さんと学校関係者のお役に立てば幸いです。

参考資料

学校の管理下の災害(令和4年版) 独立行政法人日本スポーツ振興センター

不審者情報の分析結果 千葉県警察

不登校克服のロードマップ へもどる

投稿者プロフィール

最新の投稿

不登校なんでも相談室2024年4月28日⑤不登校とメンタルヘルス:子どもの心理を理解し、効果的に支援する方法

不登校なんでも相談室2024年4月28日⑤不登校とメンタルヘルス:子どもの心理を理解し、効果的に支援する方法 不登校なんでも相談室2024年4月24日友達とのSNSトラブル:原因、影響、そして解決策

不登校なんでも相談室2024年4月24日友達とのSNSトラブル:原因、影響、そして解決策 不登校なんでも相談室2024年4月24日不登校の原因はなに?7つの要因と1つの謎を解説

不登校なんでも相談室2024年4月24日不登校の原因はなに?7つの要因と1つの謎を解説 不登校なんでも相談室2024年4月24日教室には入りたくないけれど、部活には行きたい

不登校なんでも相談室2024年4月24日教室には入りたくないけれど、部活には行きたい